|

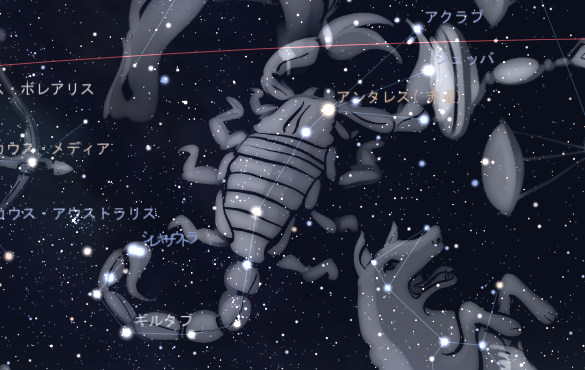

さそり座(蠍座、Scorpius, Scorpio)は黄道十二星座のひとつ。南半球、天の川沿いにある大きくて有名な星座である。トレミーの48星座の1つ。α星はギリシャ語でアンタレス・日本では明い星の意味から赤星(あかぼし)・中国では火・大火と呼ばれ、太陽以外で有名な恒星の一つ。夏の大三角とともに夏の星座として親しまれ南の空に確認することができる。

天の川に大きなS字型で横たわっており、特徴的な形をしている。

また、さそり座には明るい星が多くあり、視等級<3.00の星の数は12個あり、88星座の中で最も多い。アンタレス以外では、サソリの毒針を意味するλ星のシャウラ、尻尾を構成するθ星のサルガス、頭部に位置するδ星のジュバなどが明るい星として知られる。

α・アンタレス α・アンタレス 2009/8/15 東京・八王子にて撮影  β・アクラブ β・アクラブ

δ・ジュバ δ・ジュバ

ε・ウェイ ε・ウェイ

ζ・グラフィアス ζ・グラフィアス

η・サビク η・サビク

θ・サルガス θ・サルガス

λ・シャウラ λ・シャウラ

μ・ピリ・エラ・ウア μ・ピリ・エラ・ウア

ν・ジャバハー ν・ジャバハー

ξ・グラフィアス ξ・グラフィアス

σ・アルニャート σ・アルニャート

τ・アルニャート τ・アルニャート

υ・レサト υ・レサト

ω・ジャバト・アル・アクラブ ω・ジャバト・アル・アクラブ

またさそり座は天の川上にあるため、多くの星団を含む。散開星団のM6およびM7のような天体がある。このほか、球状星団のM4およびM80、惑星が1つ発見されている天体のOGLE-2005-BLG-390Lというものがある。 神話

アポロンの息子パエトンが天をかける太陽の馬車を強引に運転したときに、このさそり座に刺されそうになり、一瞬ひるんだ。そのとたん、馬たちが制御不能になり、天と地を焼きつくしそうになったので雷神ゼウスが馬車に雷を落とし、落ちた先がエリダヌス川(エリダヌス座)であった。

中国ではさそり座を青龍にたとえた。この想像上の生物は、強力だが慈悲深く、天に現れることによって春を予告する。星との対応はさそり座のサソリと同じであり、頭部に房宿・心臓部に心宿・尾部に尾宿の三星宿を置いた。

|

一口コメント

黄道十二星座の一つで、星占いにも身辺的に登場する。 中国や日本では箕星<みぼし>・南斗六星<なんとろくせい>(南斗<なんと>)と呼ばれ 散開星雲M8/干潟星雲やM20/三裂星雲が有名である。星座博物館トップへ

|

こと座(琴座、Lyra)は北天の星座でトレミーの48星座のうちの一つでもある。

こと座はあまり大きな星座ではないが、明るい1等星のベガ(七夕の織姫星)がある。都会など空の条件のよくないところでは、明るいベガしか見えないが、そのすぐ近くに3-4等星が平行四辺形に並んでいるため、空の環境が良ければ比較的見つけやすい星座である。このベガは、はくちょう座、わし座の1等星とともに、夏の大三角と呼ばれる大きな二等辺三角形を形成している。

主な恒星 α星(ベガ、Vega):1等星(実質的な視等級は0等)でこの星座で最も明るい。北天ではうしかい座のアルクトゥルスについで2番目に明るく、全天でも5番目の明るさである。スペクトル型A型の主系列星で、地球から比較的近く、およそ25光年の距離にある。この星には塵のリングが見つかっており、惑星が存在するのではないかと考えられている。また、この星は写真に撮影された最初の恒星でもある。 α星(ベガ、Vega):1等星(実質的な視等級は0等)でこの星座で最も明るい。北天ではうしかい座のアルクトゥルスについで2番目に明るく、全天でも5番目の明るさである。スペクトル型A型の主系列星で、地球から比較的近く、およそ25光年の距離にある。この星には塵のリングが見つかっており、惑星が存在するのではないかと考えられている。また、この星は写真に撮影された最初の恒星でもある。

β星(シェリアク、Sheliak):B型の青色輝巨星(3等星)で、変光星である。「こと座β型」食変光星の代表星となっている。8等の伴星のある見かけの二重星でもある。 β星(シェリアク、Sheliak):B型の青色輝巨星(3等星)で、変光星である。「こと座β型」食変光星の代表星となっている。8等の伴星のある見かけの二重星でもある。 γ星(スラファト、Sulafat):B型の巨星で、β星と同じく3等星である。連星でもある。 γ星(スラファト、Sulafat):B型の巨星で、β星と同じく3等星である。連星でもある。

δ星:青白い6等星(δ1星)と、4等から5等に変光する赤色輝巨星(δ2星)からなる見かけの二重星である。 δ星:青白い6等星(δ1星)と、4等から5等に変光する赤色輝巨星(δ2星)からなる見かけの二重星である。

ε星:5等のε1星と4等のε2星からなる二重星。かろうじて肉眼で見分けられるかどうかという程度の角距離で、全体で4等星となっている。さらに各々の星が実視連星であり、「二重の二重星」となっていることからダブル・ダブル・スターとも呼ばれている。望遠鏡ならば、ε1星・ε2星ともに分離でき、4重星になっているのが分かる。 ε星:5等のε1星と4等のε2星からなる二重星。かろうじて肉眼で見分けられるかどうかという程度の角距離で、全体で4等星となっている。さらに各々の星が実視連星であり、「二重の二重星」となっていることからダブル・ダブル・スターとも呼ばれている。望遠鏡ならば、ε1星・ε2星ともに分離でき、4重星になっているのが分かる。

ζ星:4等星と6等星からなる見かけの二重星。双眼鏡で見分けることができる。 ζ星:4等星と6等星からなる見かけの二重星。双眼鏡で見分けることができる。

RR星:7等から8等まで収縮膨張を繰り返す「こと座RR型」脈動変光星の代表星である。 RR星:7等から8等まで収縮膨張を繰り返す「こと座RR型」脈動変光星の代表星である。主な星雲・星団 M56:約33,000光年の距離にあるやや疎(まば)らな球状星団。視等級8.3等、実直径約85光年。 M56:約33,000光年の距離にあるやや疎(まば)らな球状星団。視等級8.3等、実直径約85光年。

M57:「環状星雲」と呼ばれる惑星状星雲。視等級8.8等、距離6,000光年から8,000光年。 M57:「環状星雲」と呼ばれる惑星状星雲。視等級8.8等、距離6,000光年から8,000光年。

神話非常に古い星図には鳥、特にハゲタカ(Vultur cadens)と記載される。はくちょう座、アルタイルとともに、ヘラクレスの12の冒険の6番目の冒険で殺された鳥とされる。 「こと座」とされるようになってからの神話は次のとおり。 発明の神ヘルメースが竪琴を発明し、アポローンが譲り受けて弾いた。この琴はアポローンの息子オルペウスの物となり、オルペウスは有名な音楽家になった。やがてオルペウスは妻エウリュディケーを娶ったが、妻はヘビに噛まれすぐに死んだ。悲しんだオルペウスは冥神ハーデースのところに行き、琴を弾きながら妻を戻してくれるよう頼んだ。ハーデースは琴の調べが大変に美しいのでこれを許可したが、途中決して振り返ってはならないという条件をつけた。帰る途中、もうちょっとというところでオルペウスは思わず後ろを振り向き、妻は冥界に連れ戻され、永遠にいることになり、オルペウスは身を投げて死んだ。(一説には、酒神ディオニューソスの祭りで泥酔した女たちに殺された)琴はそのまま川を流れていたが、ゼウスが拾い、星座とした。 こと座の1等星ベガは、中国・日本の七夕伝説では織姫星(織女星)として知られる。わし座のアルタイルを牛飼いに見立てた恋物語が伝わっている。東アジアでは、7月7日がこの2つの星の祭日である。 七夕伝説わし座アルタイルとこのこと座ベガは、中国ではそれぞれ七夕伝説の牽牛・織女の名で呼ばれ、日本でも彦星・織姫の名として古くから呼ばれています。 以下はその物語のストーリーを記述しまっせ……。

天の川の東側の宮殿に天帝という人物がいて、彼の娘は織女という美しい人物かつ西の天人のため幼い頃より機織に精を出し、白粉もつけず仕事ばかりかつ娘らしい楽しみも考えていなかった。

仕事ばかりの日々を送る織女を天帝は不憫に思い天の川対岸で働く真面目な牛追いをする青年・牽牛と見合わせることとなった。

だが織女と牽牛が夫婦となったときから共に甘く切ない生活にひたり 彼は牛追いをやめ、彼女も機織に手をつけず。天人の服がぼろぼろになり、牛が痩せ細り 現代で云うさぼるぐせ(堕落)がついてしまった。

その様子を見て激怒した天帝は、織女を東側の宮殿に連れ戻し 牽牛と会えないようにし娘の経過を見守った。 だが娘・織女は牽牛と会えず泣いてばかりいる始末であった。

これを苦しく受け止めた天帝は七月七日の織女に一日だけ牽牛のもとへと行かせる判断を下した。 そして七月七日になると喜鵲(かささぎ)が群れをなし橋を掛けてくれて会いに行くことができたのでした。 毎年二人ともその日を楽しみに機織・牛追いに精を出している。 という物語やで。 |

一口コメント

トレミーの48星座の一つで、日本人に馴染みがある七夕(棚機)の織姫星(織女星)こと一等星αベガがある星座。織姫・ベガ・彦星(牽牛)/

わし座のアルタイルに

はくちょう座のデネブを

結んだ線が俗に

<夏の大三角形>と云う。

星座博物館トップへ

|

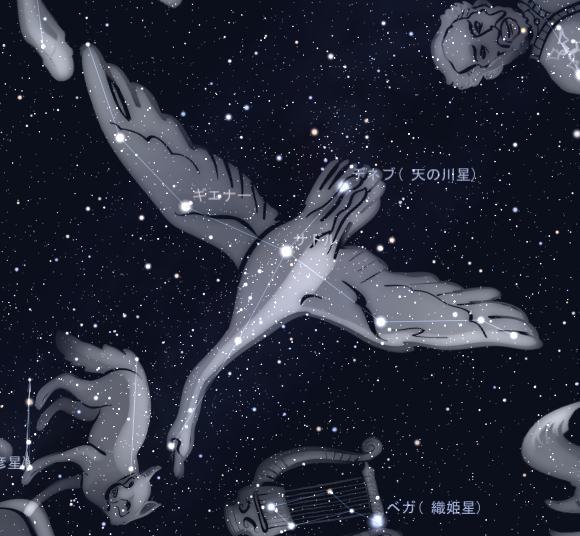

はくちょう座(白鳥座、Cygnus)は、星座でありトレミーの48星座のうちの1つ。

十字架型をしているので、北十字ともいう。キリスト教ではこの星座を、キリストの磔の十字架と重ねて考えることがある。

はくちょう座は北天の有名な星座の1つである。この星座は「北の十字」とも呼ばれ、しばしば、みなみじゅうじ座と対比される。この星座は天の川の上に翼を広げ、北から南に向けて飛ぶ形をしている。夏の代表的な星座である。

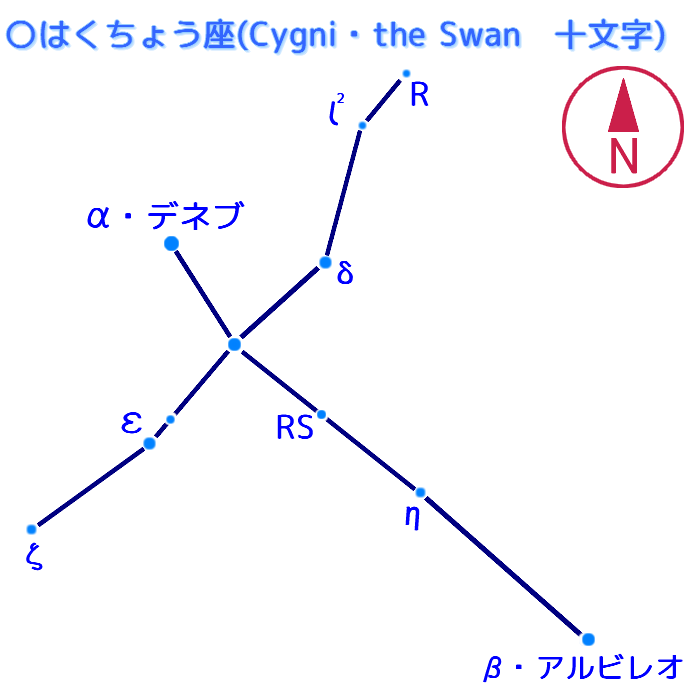

主な恒星 はくちょう座には明るい恒星がいくつかある。

デネブ(Deneb、α Cygni)は非常に明るい星である。この星は1800〜3200光年も離れているにもかかわらず、明るい1等星である。この白色超巨星は白鳥の尾部、北十字の上部の端にあり、「夏の大三角」を形作る3つの1等星のうちの1つである。 はくちょう座には明るい恒星がいくつかある。

デネブ(Deneb、α Cygni)は非常に明るい星である。この星は1800〜3200光年も離れているにもかかわらず、明るい1等星である。この白色超巨星は白鳥の尾部、北十字の上部の端にあり、「夏の大三角」を形作る3つの1等星のうちの1つである。

アルビレオ(Albireo、β Cygni)は白鳥の口の部分に当たる。この星は、小さな望遠鏡でもよく見える、美しい二重星である。 アルビレオ(Albireo、β Cygni)は白鳥の口の部分に当たる。この星は、小さな望遠鏡でもよく見える、美しい二重星である。

この星座で有名な星ははくちょう座61番星で、この星には視差があり、これを元に最初に太陽との距離が計測された。距離は11.4光年で、太陽から非常に近い恒星のうちの1つである。 この星座で有名な星ははくちょう座61番星で、この星には視差があり、これを元に最初に太陽との距離が計測された。距離は11.4光年で、太陽から非常に近い恒星のうちの1つである。

固有名を持つ星としては他にサドル(Schedar、γ Cygni)とギェナー(Gienah、ε Cygni)がある。はくちょう座16番星Bは、木星の1.5倍の質量の惑星を持っている。また、はくちょう座には、有名なX線源はくちょう座X-1がある。この星は、ブラックホールではないかと考えられている星の1つである。 固有名を持つ星としては他にサドル(Schedar、γ Cygni)とギェナー(Gienah、ε Cygni)がある。はくちょう座16番星Bは、木星の1.5倍の質量の惑星を持っている。また、はくちょう座には、有名なX線源はくちょう座X-1がある。この星は、ブラックホールではないかと考えられている星の1つである。

有名な変光星としては、η星の南西にあるミラ型変光星のはくちょう座χ星とサドルの近くにあるLBVのはくちょう座P星、そしてρ星の近くにある半規則型変光星のはくちょう座W星がある。 有名な変光星としては、η星の南西にあるミラ型変光星のはくちょう座χ星とサドルの近くにあるLBVのはくちょう座P星、そしてρ星の近くにある半規則型変光星のはくちょう座W星がある。

主な星雲・星団 M56:約33,000光年の距離にあるやや疎(まば)らな球状星団。視等級8.3等、実直径約85光年。 M56:約33,000光年の距離にあるやや疎(まば)らな球状星団。視等級8.3等、実直径約85光年。

M57:「環状星雲」と呼ばれる惑星状星雲。視等級8.8等、距離6,000光年から8,000光年。 M57:「環状星雲」と呼ばれる惑星状星雲。視等級8.8等、距離6,000光年から8,000光年。

神話ギリシア神話では、はくちょう座に関する神話が伝わっている。  大神ゼウスが白鳥に化けた姿とされ、スパルタ王妃レダに恋し、白鳥に化けて接近した。白鳥が去ったあと、レダは2つの卵を産み落とし、これがふたご座の兄弟ポルックスとカストルとなった。

中国の神話では、はくちょう座は七夕伝説の織女星と牽牛星を結びつけるカササギの橋である。 大神ゼウスが白鳥に化けた姿とされ、スパルタ王妃レダに恋し、白鳥に化けて接近した。白鳥が去ったあと、レダは2つの卵を産み落とし、これがふたご座の兄弟ポルックスとカストルとなった。

中国の神話では、はくちょう座は七夕伝説の織女星と牽牛星を結びつけるカササギの橋である。

北の十字星またはくちょう座は古来よりキリスト教においてみなみじゅうじざ座と対比され北十字(きたじゅうじ)と呼ばれている。 |

一口コメント

トレミーの48星座の一つで、一等星α・デネブ和名・天の川星がある星座。

なお星座全体の和名として十字星と呼ばれていて かつデネブ(天の川星)/

わし座のアルタイルに

こと座のベガを

結んだ線が俗に<夏の大三角形>と云う。

星座博物館トップへ